教育对外开放中提升国际传播力

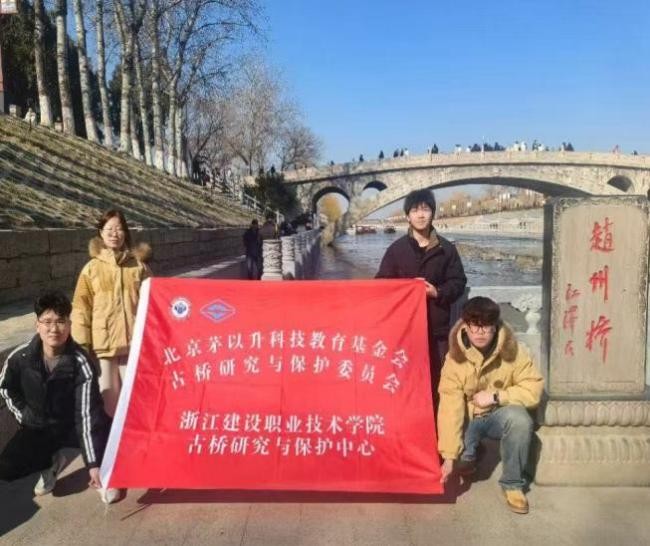

人民教育在线4月4日电(陈俊杰)历经1400余年风雨的赵州桥,近日迎来一场科技与历史的深度对话。一支由浙江建设职业技术学院学生组成的团队,运用人工智能、三维建模等前沿技术,对这座世界现存最早的单孔敞肩石拱桥展开系统性检测与维护,开创了文化遗产保护的数字化新范式。

空天地一体测绘:揭开古桥三维密码

项目组创新采用"三维激光扫描仪+RTK无人机"联合作业模式,对桥梁展开立体化数据采集。地面团队操纵三维激光扫描仪,以每秒200万点的速度捕捉桥体表面0.2毫米级细微纹理;空中搭载RTK模块的无人机同步进行倾斜摄影,通过毫米级定位精度,将石构件空间坐标误差控制在3毫米以内。历时15天获取的380GB点云数据,经AI自动配准后,构建出融合宏观地理环境与微观石材纹理的数字模型。

声呐扫描:绘制水下"生命线"

针对长期困扰文物保护者的桥基监测难题,项目组动用多波束声呐系统对洨河河床及桥墩进行立体扫描。声呐阵列以每秒30次的发射频率,在水下构建0.1厘米米精度的三维地形模型,清晰呈现6个桥墩基础与河床的咬合状态。AI算法通过分析20万组声波反射数据,发现3处被泥沙掩埋的唐代原装铸铁腰铁,并精准测算出东南侧桥基存在0.8厘米的年均沉降,这相当于给古桥做了次“水下CT”。

毫米波雷达:透视石材"基因图谱"

面对石拱内部难以观测的结构隐患,团队启用高频毫米波雷达对桥体进行穿凿检测。该设备发射的电磁波可穿透1.2米深石材,通过0.3毫米级分辨率识别内部裂隙。扫描发现,看似完好的第15层拱券内部,实际存在7条长度超30厘米的隐形裂纹,最窄处仅0.05毫米。更突破性的是,AI系统通过比对雷达信号与石材样本数据库,首次建立起赵州桥砂岩的"风化指数模型",可量化评估每块石料的剩余寿命。

此次科技护航行动不仅延长了古桥寿命,更形成了可复制的文化遗产数字化保护方案。随着赵州桥全息影像在云端博物馆上线,这座"天下第一桥"正以科技为翼,向世界讲述中华文明的永恒魅力。

声明:凡来源或标记以“人民教育在线”之内容均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,至发布之日起七日后方可原文转载,转载时请注明来源及有效联系方式。

审核:孙诩群 黄霄云 责任编辑:李雪婷

相关新闻

为你推荐