教育对外开放中提升国际传播力

广州大学环境科学与工程学院构建“四方联动·三维融合·三阶跃升”环境类人才一体化培养体系,通过政、产、学、研多方协同,有效破解人才培养与行业需求脱节的问题,不仅在多地教育主管部门和环保行业中获得高度认可,更作为成功典范被广泛推广。这一模式通过系统化地打破高校与企业间的资源壁垒,构建起多方协同、资源互补的育人新生态,为环境类专业人才培养提供了全新路径。相关推广中强调,这一模式“有效打通了高校人才培养与环保产业需求之间的壁垒,构建了多方协同、资源互补的育人新生态”,形成了可复制、可推广的协同育人机制。其成功不仅体现在教学奖项和科研成果上,更反映在每一位学生的成长与企业的认可中。

一、构建产教融合育人新范式,打通人才培养“最后一公里”

广州大学环境科学与工程学院以“对接产业、协同育人”为核心理念,系统整合政府、高校、企业三方资源,构建“课程共建、师资共享、平台共用”的产教融合育人新机制,全面打通人才培养与产业需求之间的“最后一公里”。该机制贯穿招生至就业全过程,实现教育链、人才链与产业链有机衔接。企业深度参与人才培养,共同制定方案、开发课程、指导毕业设计,并将真实工程项目作为学生实践课题,帮助学生提前接触行业前沿技术与实战流程,显著提升工程实践与职业适应能力。学院尤其注重将环保技术与乡村振兴相结合,引导学生参与农村污水治理、生态修复等项目,推动先进环境治理模式向乡村延伸。该模式下培养的毕业生以“理论基础扎实、动手能力强、创新意识突出”受到用人单位高度评价,相关环保企业反馈该模式培养的毕业生“用得上、留得住、发展好”,尤其在粤港澳大湾区环境治理、绿色产业发展及乡村振兴中发挥重要作用。

二、以真实乡村项目驱动教学改革,培养知行合一环境英才

学院将产教融合理念贯穿人才培养全过程,系统构建了层次清晰、循序渐进的实践教学体系。与中山大学、暨南大学水生生物研究中心、华南农业大学等多所高校及科研机构共建实践教学基地,依托沥滘污水厂等校级稳定实习平台,近五年累计开展实习500余人次。学生深入真实工程场景锤炼技能,参与产学研合作项目20余项、国家级项目20余项,工程实践与创新能力显著提升。学院积极对接乡村振兴战略,将农村环境治理、生态保护等实际问题融入教学与科研项目,引导学生参与乡村污水治理、农业面源污染防治、有机固废资源化等技术攻关,培养了一批懂环保、爱农村、能创新的复合型人才。通过项目驱动、实战淬炼,学生不仅夯实了专业基础,更全面提升了解复杂环境问题的综合能力。近五年,学生获国家级奖项10余项,发表科研论文40余篇,获专利授权10余件,在“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛等多项赛事中表现突出,充分体现了人才培养质量与创新实践成果的双重跃升。

三、融汇全球视野与科研突破,打造面向未来的创新教育体系

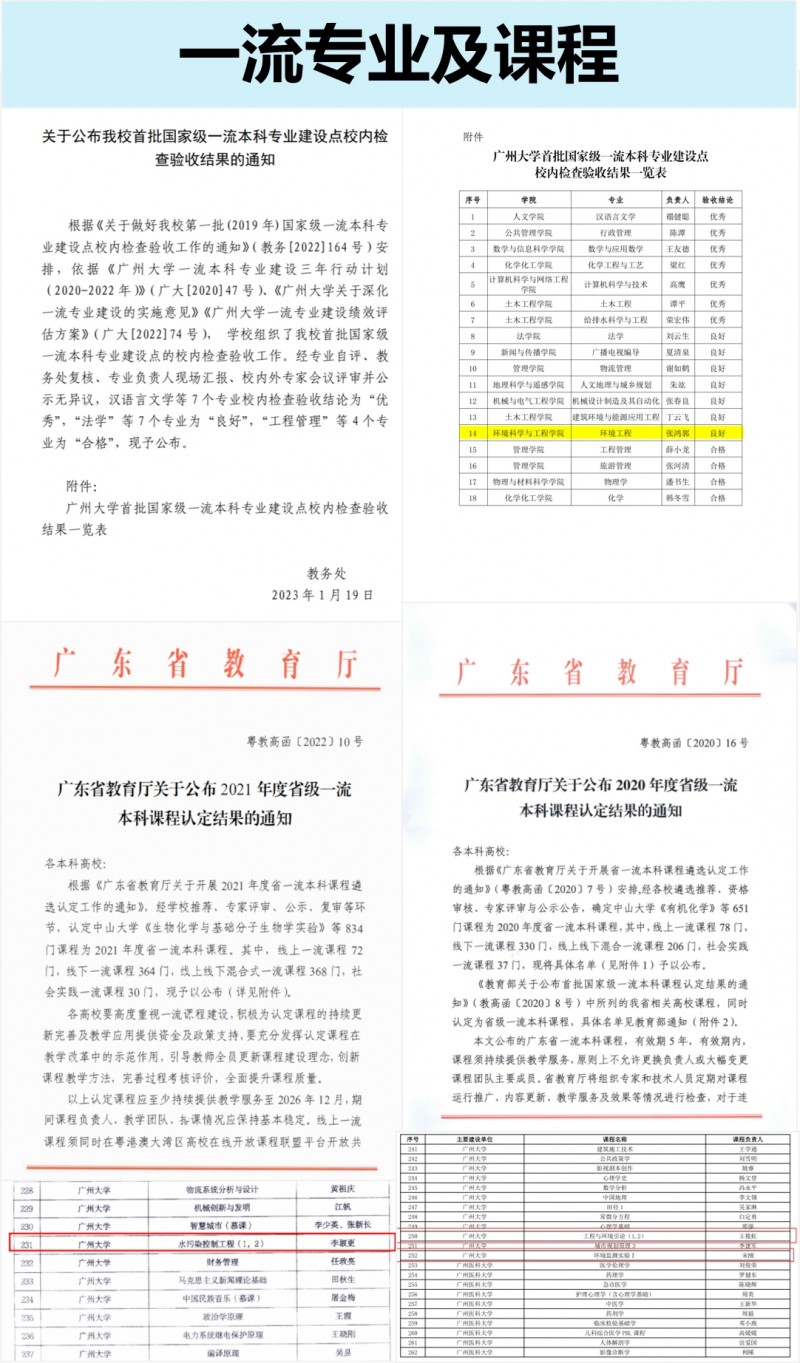

学院积极开展国际合作,与美国、加拿大、英国、芬兰等国家多所高校及科研机构建立稳定交流机制,拓展了师生的国际视野,引入了先进的教育理念和教学方法。国际合作项目的开展不仅丰富了教学资源,也为学生提供了海外学习和交流的机会,培养了具备国际竞争力的环境类专业人才。科研反哺教学成效显著,学院承担国家自然科学基金等科研项目130余项,获省部级科技奖二等奖多项。高水平科研成果有效转化为优质教学资源,获得发明专利20余项,出版教材与专著10余部,这些成果直接服务于教学工作,丰富了教学内容,提升了教学质量。通过将最新研究成果融入课堂教学,使学生能够接触到前沿知识和技术,激发了学习兴趣和创新意识。教学资源建设成果丰硕,建成省级精品课程和思政示范课程7门、市级1门、校级9门,形成了优质丰富的教学资源库,为人才培养提供了坚实保障。

四、深耕粤港澳大湾区建设,形成政产学研用协同发展新格局

广州大学环境科学与工程学院与广州市环保投资产业集团等地方环保机构深度合作,共建省级联合培养基地,推动环保技术研发与人才共育深度融合,实现人才培养与产业需求精准对接。依托学科优势,学院积极推动城市先进环境治理技术与管理模式向乡村延伸,重点支持农村污水治理、有机固废资源化、生态种植等技术落地,助力“百县千镇万村高质量发展工程”。通过技术服务、人才培养等多路径协同,有效打破资源壁垒,构建城乡环境共治新格局。政产学研用协同机制持续优化,形成“人才培养—科研创新—社会服务”良性循环。成果获广泛应用,承担省部级教研教改项目20余项,出版教材10余部,获校级教学成果奖一等奖、二等奖,为粤港澳大湾区环境治理与乡村振兴注入新动能。

五、创新育人模式获广泛认可,树立环境教育高质量发展标杆

毕业生跟踪调查显示,用人单位对该模式培养的学生普遍给予高度评价,认为毕业生“理论基础扎实、动手能力强、创新意识突出”,尤其是在解决复杂环境问题、开展科研与技术应用方面表现优异。近五年毕业生平均就业率达90%,位列全校前茅,70%以上毕业生服务于粤港澳大湾区环境保护领域。这一成果获得了来自政府主管部门、行业企业、兄弟院校及主流媒体的广泛关注与积极评价。《中国教育报》《南方日报》等主流媒体平台多次对该成果的实践案例进行专题报道,称其“探索出了一条可复制、可推广的环境类人才培养新路径”。多所省内外高校来校调研交流,认为该成果“体系完整、机制创新、成效显著”,尤其在实践基地建设、双导师制度、多维度评价等方面具有重要参考价值,已被部分高校环境类专业借鉴吸收,应用于其人才培养方案修订与教学改革实践中,发挥了良好的示范与辐射效应。

这一模式通过系统化的改革与实践,不仅显著提升了本校环境类专业人才培养质量,也为同类高校提供了可借鉴的经验和模式,推动了环境类专业教育的创新与发展。

声明:凡来源或标记以“人民教育在线”之内容均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,至发布之日起七日后方可原文转载,转载时请注明来源及有效联系方式。

审核:孙诩群 黄霄云 责任编辑:李欣怡

相关新闻

为你推荐